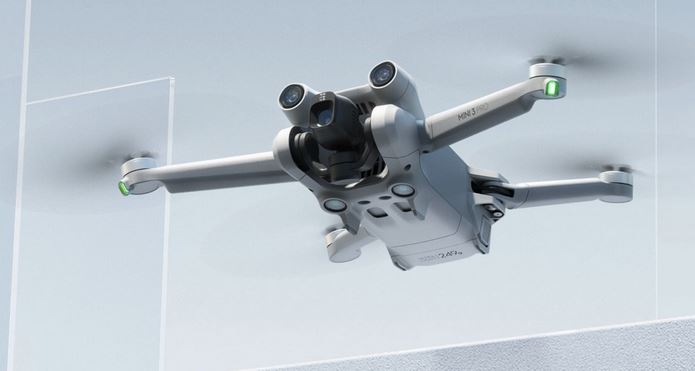

DJIから新型機「DJI Mini3Pro」が登場しました。

こちらはDJI Mini2の後継機的な位置付けとなり、価格はDJIストアで106,700円からとなっています。

当機はこれまで離陸重量199g(日本使用)のMiniシリーズの最新型となりますが、重量は249gとなります。

これは6/20から法改正により無人航空機として定義される重量が200g以上から100g以上へ変更されることに対応したものだと思われます。

※従来のMiniシリーズも、海外仕様は249gでした。

Mini2から進化した大きなポイントを、3つに絞り見ていきたいと思います。

1. 最大飛行時間34分、大容量バッテリー使用時は最大47分。

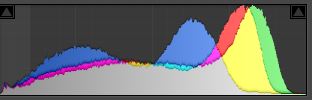

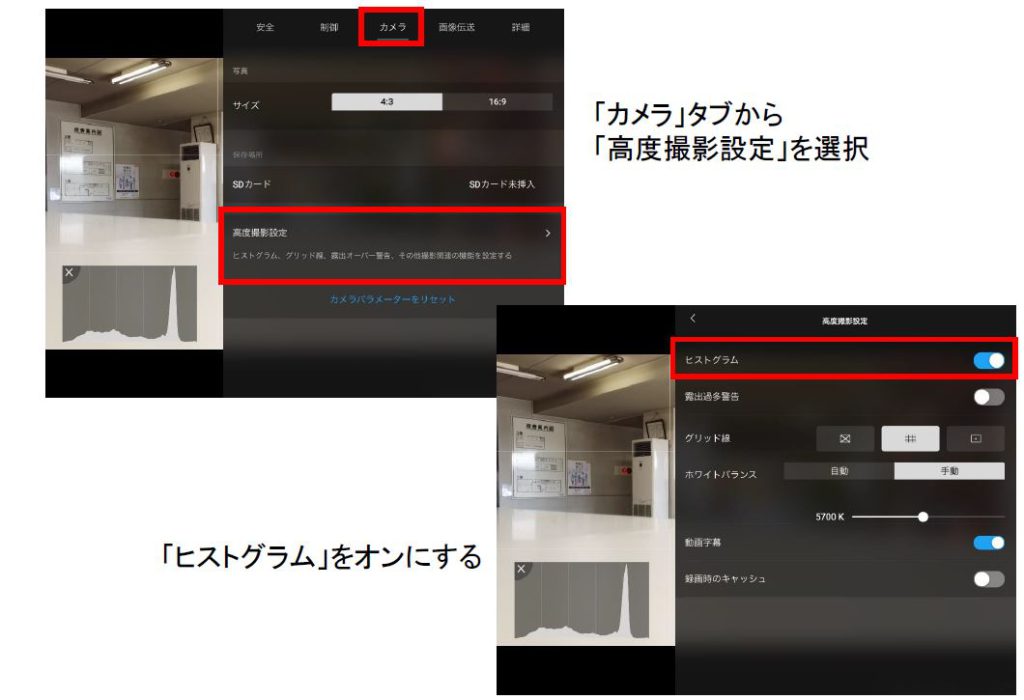

2. 1/1.3インチのセンサーサイズ

3. 3方向の障害物検知

1. 最大飛行時間

DJI Mini3 Proは通常バッテリーで最大34分、「インテリジェントフライトバッテリーPlus」という大容量バッテリーを使用すると最大47分の飛行が可能です。

他機種と比べてみるとAir2Sが31分、Mavic3が46分となります。

飛行時間が長いということは、飛行時間に余裕ができるので、撮影チャンスをより狙いやすくなるでしょう。

なお、大容量バッテリー使用の場合は離陸重量が249gを越えます。

2. 1/1.3インチのセンサーサイズ

カメラのセンサーサイズが1/1.3インチとなります。Mini2までは1/2.3インチだったので、センサーが大型化しました。

Air2Sの1インチにはギリギリ届きませんが、それでもMini2より物理的に有利になり、それに伴い画素数が1200万から4800万画素へ高画素化しました。

高画素化によるメリットは大きくプリントしても解像度を保てるという事がありますが、SNS等ウェブ媒体へのアップロードを主な使用法と考えると、トリミング(画像の余計な部分を切り取ること)に対する耐性が強くなる事の方が、感じるメリットは大きいと思います。

また、カメラを縦位置で構える事も可能です。

3. 3方向の障害物検知

Mini2までは下方のみの障害物検知でしたが、Mini3Proでは前後の障害物センサーも追加されました。

障害物センサーを過信した飛行は禁物ですが、やはり有ると無いとでは安心感が違います。またAPAS4.0(障害物を自動で回避しながら進む)や、フォーカストラック(目標の自動追尾)も可能です。

今回登場したDJI Mini3 Pro、小型サイズでありながら高スペックのカメラを搭載した、魅力的な機種となりました。

もちろん動画も4K解像度まで対応していますので、普段使いには必要十分なスペックではないでしょうか。

静岡沼津ドローンスクールでは、ドローンの安全な飛ばし方や撮影の方法を勉強します。

無料説明会も行っておりますので、お気軽にお申込みください。

無料説明会の詳細・お申込みはコチラをクリック

当校ウェブサイトはコチラをクリック