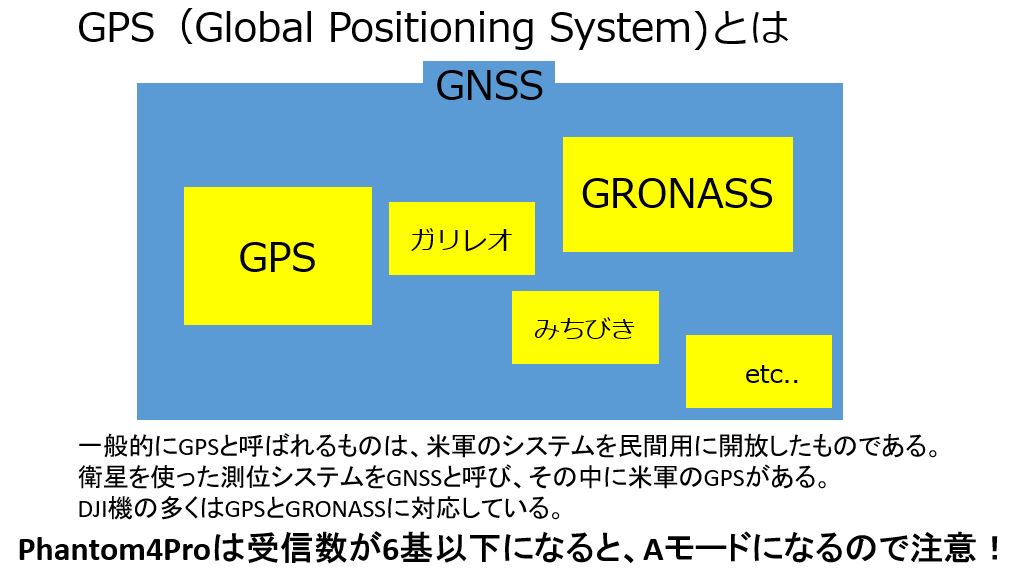

私達はドローンを操作するとき、目に見えない”電波”という波長を用いています。電波は電磁波の中のある決められた範囲の周波数をもつものの事で、”電場”と”磁場”からなる「波」です。

この「波」に必要な情報を載せて、プロポから機体に操作の情報を送り、逆に機体からは映像等がプロポ側へ送られてきます。GPSからの信号も電波で受け取っています。

この電波というものを意識していないと、知らない間に危険な状況に陥ってしまう場合があります。

例としては

・携帯電話の基地局の発射する電波の影響で機体がコントロール不能になる。

・イベント会場でトイドローンを使用する予定であったが、人が多くてスマートフォン等の電波が混雑し、結果としてドローンに影響して飛行不能になる。

・同時に多数のドローンを起動したため、機体とプロポの通信が不安定になる。

等があげられます。

他にもプロポから発射された電波の直接波と反射波の位相ズレから起こるマルチパスや、反射、屈折といった波の性質等、ドローンを飛ばすうえで知っておくべき電波に関する知識は沢山あります。また「電波法」という法律も深くかかわってきます。

そして実際に飛行を行う場合は、電波の状態が悪い、あるいは悪くなる兆候を見逃してはいけません。具体的な例としては

・モニターのコマ落ちやフリーズ

・モニターにグリーンのノイズ

・モニターが真っ黒になる

上記のように、兆候はまず映像伝送系に見えることが多いです。これは操作系よりも映像伝送系の方が通信する情報量が多いためです。そのため、映像系に支障が見え始めたら、障害が操作系に及ぶ前に安全な状況へ戻すことが必要になってきます。

例えば障害の原因が基地局であるとわかったならば、発射されている電波がプロポと機体の通信に影響を及ぼす範囲外に機体を移動させる必要があります。

筆者が実際にあった例を1つ挙げると、指定された飛行空域が市街地であり、撮影前の段階で、すでに付近に携帯基地局があることをグーグルマップで確認しました。※グーグルマップが必ずしも「今現在」の状況を写しているとは限りません。

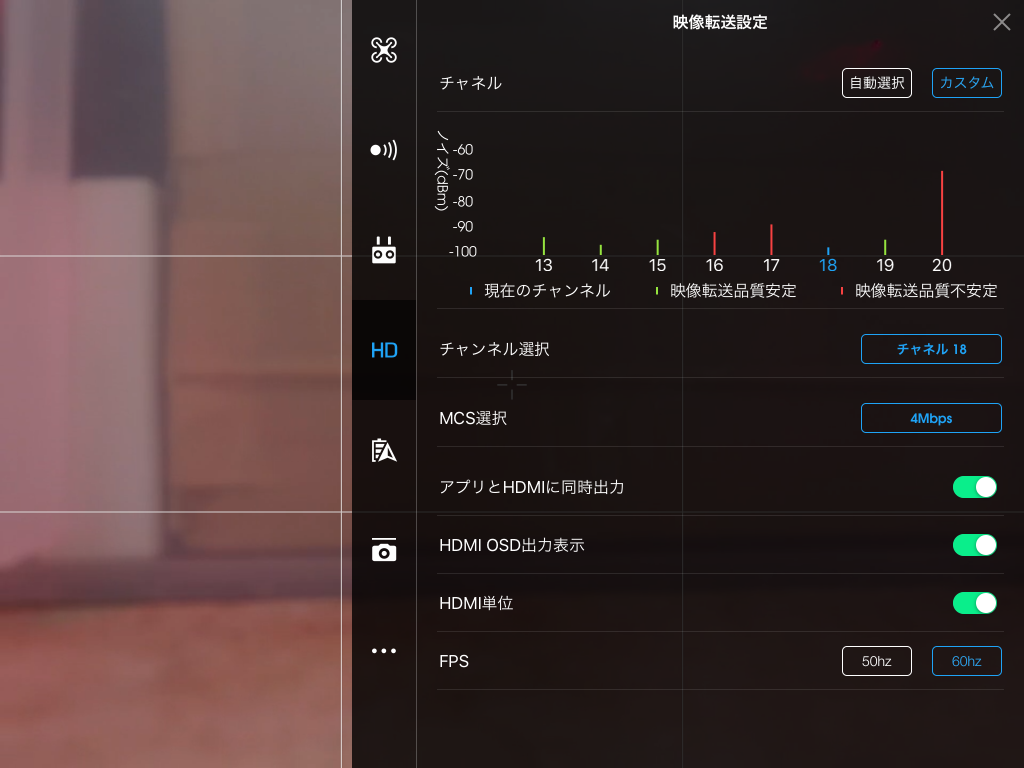

飛行は自動航行で行う予定であったため、最終的な飛行の前に同じ飛行航路を手動で飛ばし、電波状況が問題ないかを確かめました。使用チャンネルは固定し、またモニターの画像伝送も極力、小さなデータで済むように設定を行いました。

ドローン運用の際には「目に見えない電波という波が空中を飛び交っている」という認識を持つことも、安全運航では大切となります。当校の実技実習の際も、周囲に電波干渉・混信の可能性がある発射機がないかを確認する作業を行っていただいております。

当校ウェブサイトでもドローンに関するトピックがいくつもありますので、ぜひご覧ください。